りす:本日は、私が大学院で研究している内容が「地域安全学会」というところで査読論文として受理されましたので、その内容についてご報告したいと思います。

査読論文というのは、研究の信頼性を高めるためチェックが厳しい論文だと思ってください。

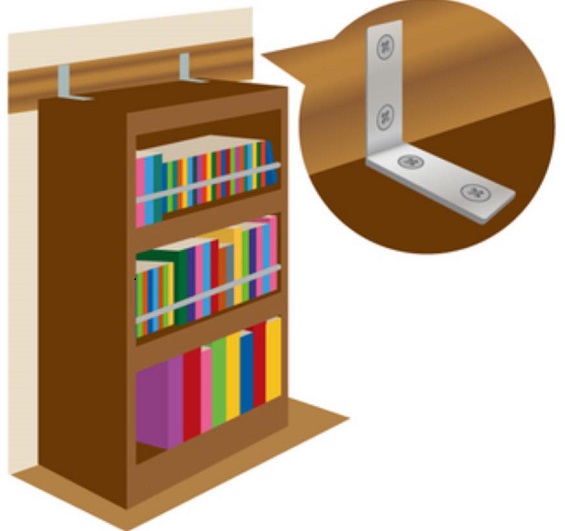

何を書いたかというと、「家具固定」について東京消防庁が「家具転対策」と定義をしているので、家具転対策の話題について書きました。

近年、大地震や豪雨水害の発生が相次ぐなか、市民にとっても「防災・減災」は非常に身近な話題となっています。以前と比べ、防災の知識に触れることが増えていますが、わたしたちは覚えた知識をマニュアル化してはいないでしょうか?

この番組では、四季に合わせた「防災・減災」のトピックをあらゆる視点で紹介します。

パーソナリティーを務めるのはアウトドア防災ガイドのあんどうりすさん。

アウトドアで出会ったスキルを楽しくわかりやすく話してくださいます。

アウトドアって大変そう…防災って難しそう…そんなことないんです。

気がついたら防災の知識が身についていた!そんな時間になるはずです。

音声をお聞きいただきながら、文字で情報やデータをご確認ください。

文字情報と合わせてラジオライブラリーもお聞きください。

放送音源

文字情報

家具転由来で亡くなられた方を調査

今年は阪神淡路大震災から30年の年ですよね。

この30年間の間に、何名の方が家具転対策をしないで、つまり家具転由来で亡くなった方は何名なのか、そしてどんな家具などだったのかということを調べたいと思いました。

調べたいと思ってすぐデータが出てくるかなと思ったら、なかなかわかりませんでした。

この原因は、先に研究した先行研究というものでも指摘されていますが、各省庁、例えば総務省の消防の統計の取り方と警察の統計の取り方が違っていたり、数も違っていたりしました。

さらに、死亡原因別の統計というものもありませんでした。

一部は、土砂災害は国土交通省が持っているなど書かれている場合もありますが、常にまとまって日本全体ではどうなのかという統計が災害大国なのになかったんです。

だから、家具転由来の死者が何名かというデータがないという状況でした。

そこで、この30年間の家具転由来の死者とその原因を調べたという論文を書いたわけです。

この30年間、家具転揺らいで亡くなった方は47名???

では皆さんは、どのぐらいの方が家具転由来で亡くなっていて、どんな家具などが原因だったと思いますか。

結論として、阪神淡路大震災から今までの間に家具転由来で亡くなったと、はっきりわかる方は47名でした。

ただし、阪神淡路大震災は1759名という方が圧迫で亡くなっていますが、その方たちは何が原因か分類できない方たちです。

そして阪神淡路大震災というものは、その中でも33名は少なくとも家具転由来だった、ということが大阪公立大学の生田先生が医療データと建築データを合わせて比べて確認した数字ということになっています。

けれども今、そういう医療データを見ることは困難です。

そこで最近の研究では、静岡大学の牛山先生などが報道をチェックして、報道から分かる死者数、それから他の資料と合わせて人数を確定させていくという作業をなさっています。

その牛山先生の研究でも、東日本大震災の宮城県、岩手県、福島県については、人数が多すぎて死亡原因を確定できないとされています。

しかし、その3県以外については家具転由来で亡くなった方は2名という数字が確定されています。

その他の地震でも、先行研究という研究で家具転由来は何名と出ているものもありますが、ない地震もとても多かったです。

なので、その部分は私が調査して調べました。

調べ方は、今は医療データの記録などは個人情報があるのでそうそう見られませんよね。

そのため、牛山先生と同じように報道資料から当たってみました。

ただネット検索しても、今は過去の報道などを全部見ることはできなくて、アーカイブに上がってしまっていることが多かったです。

そのため有料の検索サイトで調べたり、また紙の資料、図書館にあるような新聞、縮尺版といわれるものを調べたりして、人数を確定させていきました。

阪神淡路大震災の33名の家具の分類というのは全部は分からなかったので、阪神淡路大震災以降(1996年以降)の、東日本大震災の主な被災3県を除いた数字で、家具転由来の死者は14名いらっしゃいました。

少なくとも分かった方たちが14名です。

その家具の内訳を調べてみました。皆さん、何の家具などで亡くなっている方が多いと思いますか。

タンスや本棚というイメージが多いかと思いますが、それらの重い家具類は3名でした。

14名のうち9名の方が次の原因で亡くなっていました。

それは本などの落下だったんですね。

本の落下、大量の本の下敷きで亡くなる

例えば、2008年の岩手・宮城内陸地震は、「天井近くまで千冊以上の本、重さ数百キロ」と書かれています。

2009年の駿河湾地震は、「千冊の本、30冊の本を収納したプラスチックケース、平積みで天井に届く本での窒息死」。

2011年の長野県中部地震は、「大量の本」。2018年の大阪北部地震は、「大量の本、服に埋もれる」。

同じく大阪北部地震、「書籍等の落下、大量の書籍」。

2018年の胆振東部地震でも、「本などの下敷き」という方が3名で、1名は「数百冊の本の下敷き」と書かれていました。

つい最近の2021年福島沖地震で1名亡くなった方は、「大量の本の下敷き」ということで、9名の方が繰り返し、「大量の本の落下」によってお亡くなりになっていました。

この方たちが亡くなった地震の最大震度ではなく、その方たちがいる場所での震度というものを調べてみました。そうすると、本の落下は震度5弱が1名、震度5強が6名、震度6弱が2名、ということで9名です。

家具の転倒は震度6弱から起こっていました。震度6強1名、震度6弱2名です。

「震度5から本って落ちるの?」と思われるかもしれませんが、気象庁が「震度階級関連解説表」というものを出しています。

ここで、「震度5弱から書籍の本が落ちることがある」とか、「震度5強では書籍の本で落ちるものが多くなる」と書いてあります。

固定していない家具等が倒れるのは震度5強くらいからで、震度6弱で固定していない家具の大半が移動と書いてありますので、そういった気象庁の啓発と合っているということになります。

さらに調べていて私自身も驚いたんですけれども、本の落下により亡くなっている方というのは9名中8名が30代から50代の方でした。壮年中年層。高齢者といわれる世代ではない方たちが多く亡くなっていたんですね。

さらに特徴的だったのが、一人暮らしの方が6名ほどで、この方たちは全員本の落下によって亡くなっていて、一人暮らしの方は全員発見まで時間がかかっていました。当日の夜に発見という方が最短ぐらいだったんですが、長い方は14日、2週間後に発見されているという状況になっています。

趣味のものを大量に並べている場合は落下の危険!重いものは下に置くこと

独居者の方が地震で亡くなると、地震が原因かどうかもわからないので報道もなかなかされません。

だから一人暮らしの方、30代から50代の方が危ない。

趣味のもの、本だけじゃなく、今だったら推し活グッズや爬虫類の飼育ケースとか、そういう趣味のものとかを大量に置いている方はリスクがあるという啓発がなかなか届いていないのかなというのを、論文を書いて思いました。

ですので、一人暮らしの皆さん、30代から50代の皆さん、趣味のものを大量に置いておくというのは非常にリスクがあるので、重たいものは下にする。

そしてそれだけが落ちてこないようにしないと、震度5からリスクがあると思っていただければと思っています。

本日は、私のつたない論文発表の内容を聞いていただきました。

地震対策の参考にしていただければ嬉しいです。

あんどうりすの防災・減災 りす便り

https://andorisu.jimdofree.com/

あなたからのメッセージをお待ちしています!

防災について気になることがあれば、ぜひメッセージをお寄せください♪

エフエム西東京のホームページから簡単にメッセージを送ることができます。

メッセージフォームから「あんどうりすの防災四季だより」宛に、ご意見ご感想をお寄せください。

よろしくお願いします。

メッセージはこちらから

メッセージ・リクエストフォーム

あなたからのメッセージをお待ちしています☆

提供:

株式会社デコス

https://www.decos.co.jp/

日本ボレイト株式会社

https://borate.jp/

株式会社ボローニャFC本社

http://www.bologne-corp.com/index.html

株式会社テイト微研

https://www.teito.org/

株式会社ナッツ

https://nutsrv.co.jp/

公式Youtubeチャンネル あんどうりす 防災・減災ch

チャンネル登録お願いします!