第二次世界大戦の終戦直前、80年前の1945年7月29日、西東京市(旧保谷市)柳沢1丁目に「パンプキン爆弾」と呼ばれる模擬原子爆弾がが、しじゅうから第二公園(柳沢1丁目)付近に落とされました。当時ジャガイモ畑だったこの地で農作業をしていた住民3人が亡くなり、11人が重軽傷を負いました。

今回新設された解説板は、模擬原子爆弾が投下されたのと同じ7月29日に設置され、8月2日に柳沢公民館で「終戦80年に平和を考える講演会」を開催、参加者に向け解説板が披露されました。

解説板が設置されたのは、原子模擬爆弾が着弾した付近の「しじゅうから第二公園」。その目と鼻の先にある柳沢公民館で講演会が行われました。これまでも、パンプキン爆弾の着弾と被害を伝える簡易看板はつけられていましたが、公園の入り口に設置され詳細が目に入りやすくなりました。

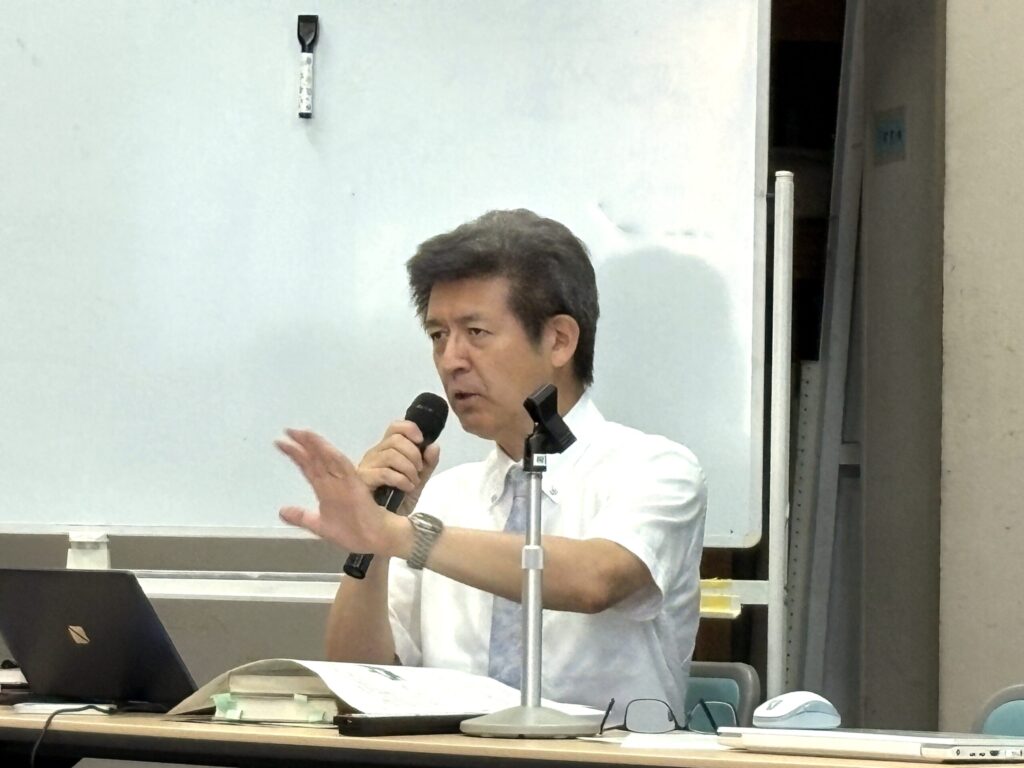

当日の講演会では、中島飛行機武蔵製作所関連の遺構や武蔵野の戦争遺跡について長年にわたり研究し著作も多数ある牛田守彦さん(法政大学中学高等学校教諭・武蔵野市の空襲と戦争遺跡を記録する会代表)と、「西東京に落とされた模擬原爆の記録を残す会」として活動を続けてきた西田昭司さん。事前予約で満員となった50名の参加者たちは、熱心に講演に耳を傾け、その後しじゅうから第二公園へ移動し、新たな解説板のお披露目となりました。

模擬原子爆弾は、1945年8月9日に長崎に投下された原子爆弾の訓練として投下された模擬爆弾です。その形状や色がカボチャに似ていたことから「パンプキン爆弾」と呼ばれています。

模擬原子爆弾は全国49か所に投下され、400人近い犠牲者がありました。東京では2つ投下され、その一つが武蔵野市緑町にあった中島飛行機武蔵製作所を狙ったもので、西東京市柳沢1丁目に投下された4.5トンの爆薬を積んでいました。約600メートル北側の西東京市柳沢1丁目に着弾しました。

「終戦80年に平和を考える講演会」

―模擬原子爆弾が着弾した近くの柳沢公民館で

牛田守彦さんは「日本本土空襲とパンプキン爆弾―戦後80年、被爆80年と説明設置の意義―」と題した講演を行いました。パンプキン爆弾は、長崎に投下されたプルトニウム原子爆弾の模擬爆弾であり、「核時代」の始まりを告げる“兵器”だったとし、米軍が日本本土空爆を行った背景や攻撃目標の明確で緻密な作戦について説明しました。また、パンプキン爆弾は米軍兵士の士気高揚のため爆薬を使用したこと、ポツダム宣言受諾後も本土に爆撃を行っていた事実を伝えました。

「戦後、旧保谷市と旧田無市は戦争・被爆体験を記録する作業にいち早く取り組んでいた。それだけこの地域の被害が大きかったということです」と牛田さん。「記憶が伝えられないと、戦争は良くないという気持ちは伝わらない。武蔵野には、戦争被害はあまりなかったように思われてしまうが、中島飛行機工場があったことやその被害、実は子供が多く犠牲になった地域でもある。身近なところにあった戦争をちゃんと知ってほしい」と参加者に語りました。

講演会後、これまでの研究をどのように展開していきたいかを聞くと、「戦争は、見たくない・重たいもの、また別の世界のことと考えてしまう時もあるが、日常の生活の延長上にあるもの。また、戦争中も日常はあり、その日常を破壊するのが戦争だということも知ってほしい」と、熱を込めて話しました。

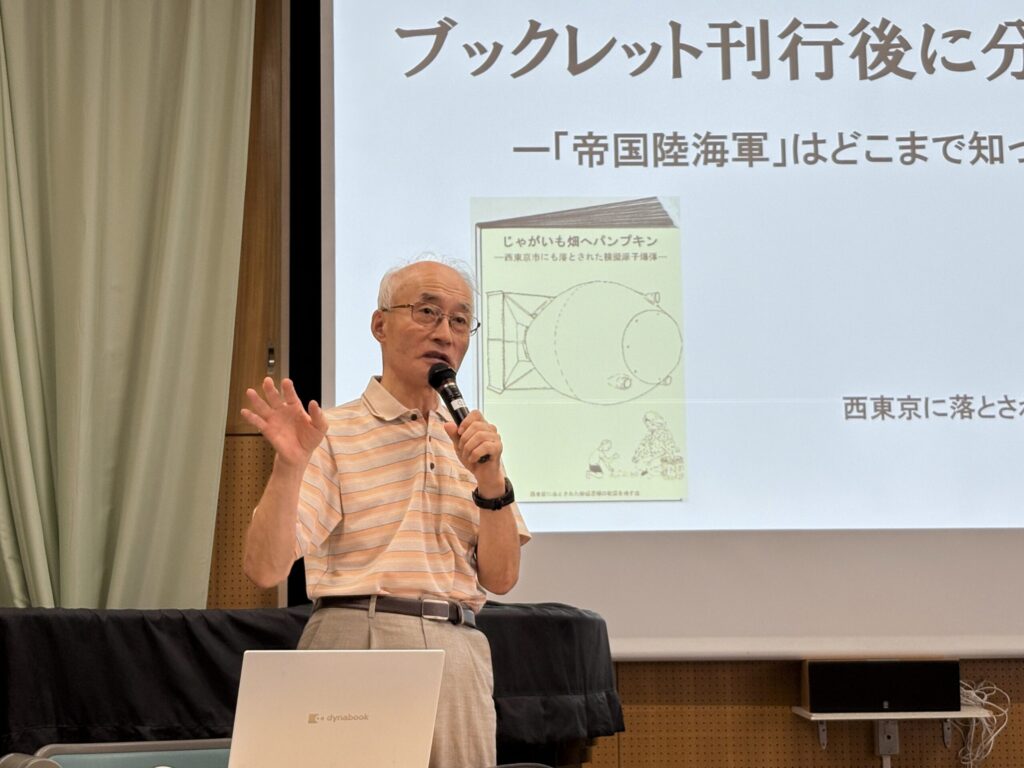

西田昭司さんが活動している「西東京に落とされた模擬原爆の記録を残す会」は、公民館で開かれた「平和のための戦争展・西東京市」実行委員会の中から生まれた市民の会で、2017年に冊子「じゃがいも畑へパンプキン」を自費出版するなど、長年にわたり市に投下された模擬原子爆弾の記録を残す活動を行ってきました。会で出版した本の売り上げなどを用いて、しじゅうから第二公園に解説板を作成し寄付したい要望を市に寄せていたそうです。

講演では、冊子発行後さらに分かったこととして小金井街道(東久留米市・小平市)付近にあった陸軍の北多摩通信所で把握していたかもしれない原子爆弾や模擬原子爆弾に関する情報など、会発行の通信の一部内容を紹介しました。

しじゅうから第二公園に新たな解説板

西東京市の地域学習推進課が「第2期西東京市文化財保存・活用計画」の中で、市民協働でまちなかにある文化財の周知看板の設置を掲げていて、今年が終戦80年にあたることから、その第一弾として平和を考える文化財をテーマとすることとし、当団体の協力を得て、しじゅうから第二公園に解説板が設置されました。

842PRESS 巻頭特集「戦後80年 この町と戦争」もお読みください

エフエム西東京が発行する地域情報誌「842PRESS No.22(2025年7月1日発行)」では、私たちが暮らすこの町にとっての戦争の背景と戦禍・惨状、80年経過した現在の町の姿を追いました。

この度の解説板の新設は、戦後80年を振り返るのではなく、今後にむけて次の世代に伝える役割を担っていると思います。

日常の先にある戦争――そんな未来にならないよう、記録と記憶を知り、一人ひとり感じたことから考えていければと、一人の市民として願っています。

取材・文 廣田亜希子